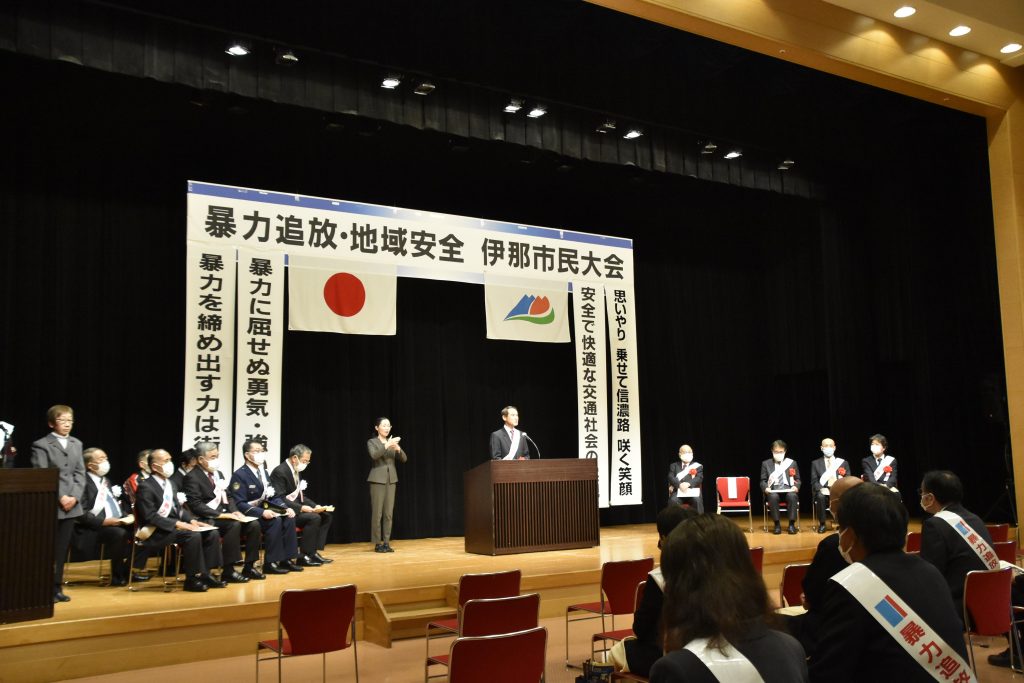

10月15日(土)に「暴力追放・地域安全・伊那市民大会」が開催され、地元県会議員として参加しました。

この大会は暴力追放・地域安全・交通安全を推進するために、伊那市・伊那市防犯協会・伊那市交通安全協会の共催で毎年開催しており、20年以上にわたって継続して開催しています。

市中パレードについては、コロナ感染防止のため今年度は中止しました。

近年各地で暴力団の抗争による事件が多発しており、市民が巻き込まれる心配が高まっています。

また、特殊詐欺が多発していますが、手口が巧妙化しています。詐欺は暴力団の資金源になっていることから、何としても被害を減らしていかなければなりません。

交通事故は減少する傾向にありますが、高齢者が被害者や加害者になる事故が多発しており、効果的な対策を進めなければなりません。高齢運転者による事故防止ついては、9月議会の一般質問で警察本部長に質問しました。

式の中で私は、「この大会は長期にわたり毎年度実施しており、様々な成果が出ている。暴力団による発砲事件や凶悪事件が起きていないのは、大会実施の大きな成果である。暴力団は、大会や市中パレードの実施を嫌がる。嫌がることを今後も続ける必要がある。伊那市の取組は、県下でも進んでおり、今後も関係機関が連携して活動を進めて欲しい。」と激励の言葉を述べました。

自分たちの地域は自分たちで守るという姿勢で、日頃から活動を進めなければなりません。