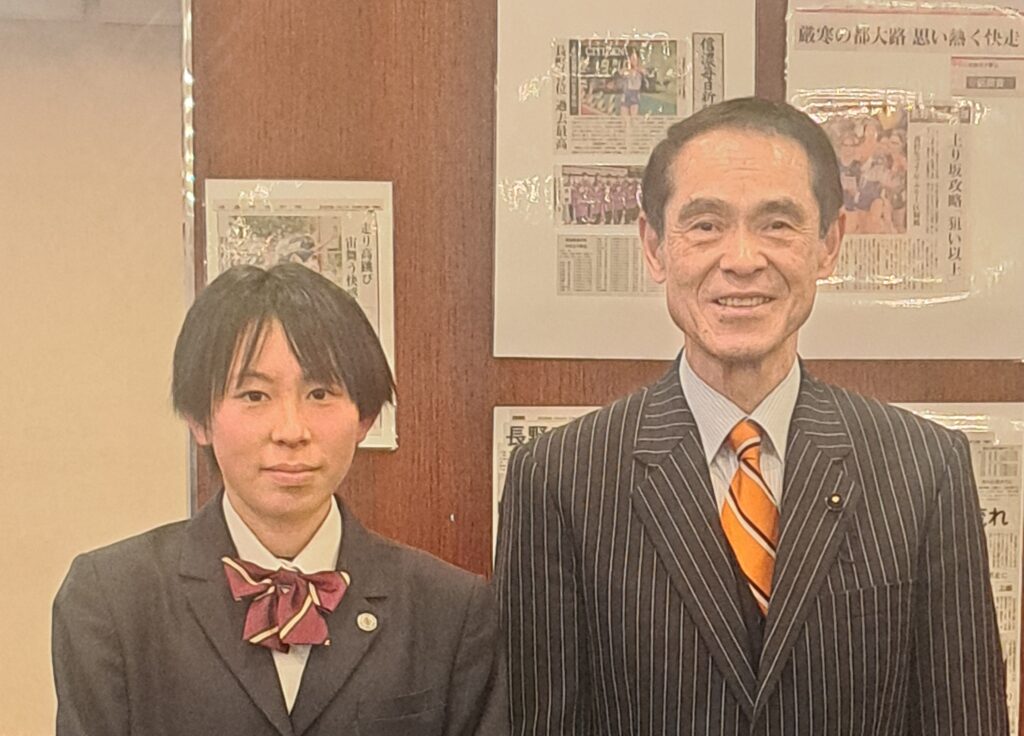

2月13日(金)に、先の衆議院総選挙で長野2区から立候補し、初当選した藤田ひかる氏(松本市)が当選のあいさつに自民党県議団に来られました。

公示の当時は劣勢が伝えられていましたが、終盤に勢いづいて見事に大差で当選を果たしました。

昨年7月に執行された参議院通常選挙では、長野県選挙区から初めて立候補しましたが、惜しくも敗れました。

今回の選挙では、私は高市首相の信任投票にしてはいけない、小選挙区にとって誰が相応しいかを選ぶ選挙にすべきと主張しましたが、残念ながら信任投票になってしまいました。見方によっては、人気投票となりました。

国民は高市首相を圧倒的多数で信任しました。高市首相は今回の選挙の結果を受けて、「高市1強」を手にすることになると予想します。

もはや、高市首相には誰も何も言えません。国民も政府の施策には反対できなくなるでしょう。

これからは、強い政策が次々に打ち出されます。憲法改正も発議されると思います。9条への自衛隊の明記、国防軍の創設、将来的には兵役制度の創設などが考えられます。

こんなはずではなかったと後で気が付いても、国民が選んだ首相であり、高市首相が進める方針には文句は言えません。それが選挙というものです。