10月9日(木)に、県庁で上伊那教育7団体(議長は上伊那PTA連合会長)による県への要望活動があり、地元県会議員として同席しました。

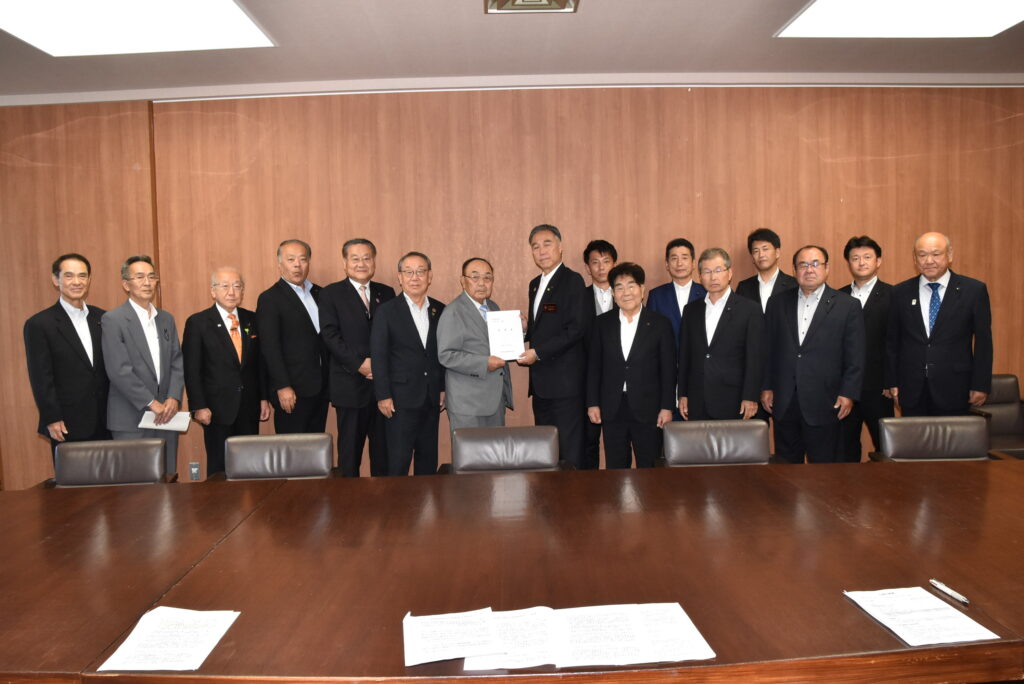

この活動は毎年度実施しており、議長から県教育委員会、健康福祉部(写真)、県民文化部の各部長(教育委員会は教育長)へ要望書を渡し、内容について回答がありました。

要望の主な内容は、次のとおりです。

- 教育委員会:高校再編における魅力ある高校づくり、教職員の配置拡大、教職員不足の解消、伊那養護学校における施設整備・教育の充実、特別支援教育の充実、部活動のスムーズな地域移行

- 健康福祉部:特別支援学級や伊那養護学校卒業生の卒業後の社会参加、生活の場の確保

- 県民文化部:児童相談所の上伊那地域への早期開設、「たかずやの里」への支援の充実

席上、私は教育委員会に関して次のように述べました。

「配慮や支援を要する子どもへの対応が最も重要であり、教職員の配置を充実すべき。伊那養護学校はハード・ソフトの充実について、早期に課題を解決すべき。教員不足は深刻で、各学校では確保に苦労しており、早期に解消すべき。高校再編は上伊那地域は県下で最も進んでいるが、県下のモデルとなるような再編を実現して欲しい。部活動の地域移行について、保護者負担の軽減を重視して対応すべき、また特に文化・芸術系については課題が大きいので、配慮願いたい。」