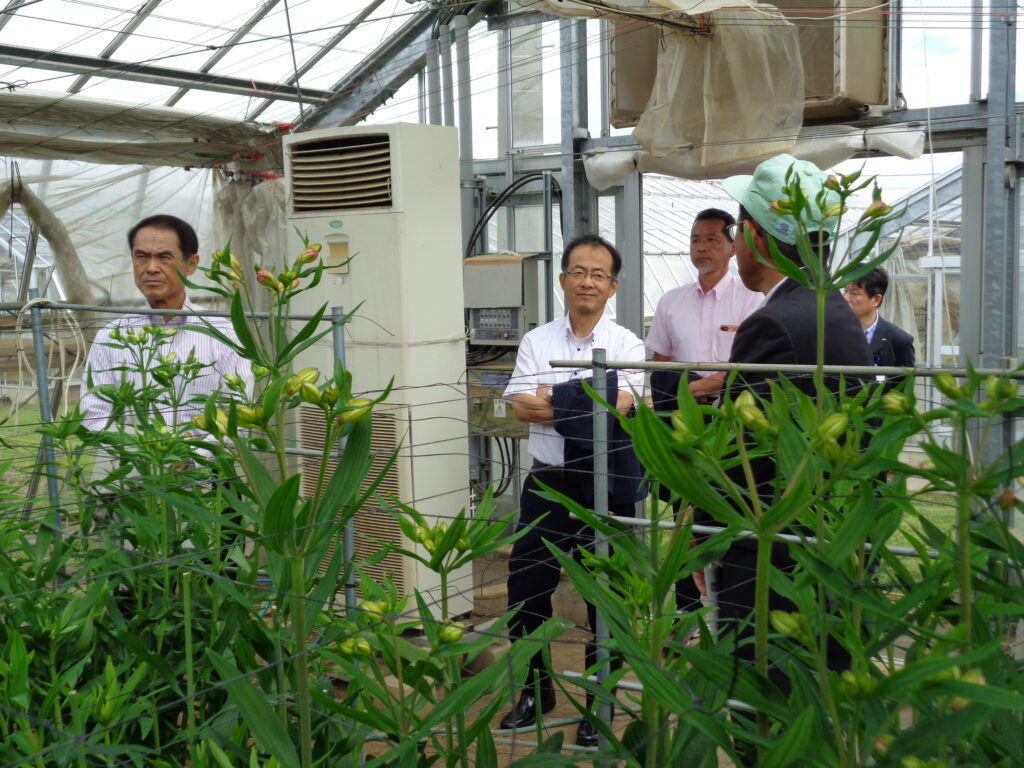

6月16日(月)に、県監査委員として増田代表監査委員と共に野菜花き試験場(塩尻市)を監査しました。

監査では、最初に場長に施設を案内していただきました(写真はアルストロメリアの試験ハウス)。

14haの広大な敷地に、研究施設や農園、ハウスなどが整備されています。

野菜、花き、菌茸などを研究するため、7つの部と佐久支場が置かれています。

監査では、私は次の事項を指摘しました。

Q 県内でアスパラガスの自動刈取機の実証試験が行われている例があるが、この技術の実用化は可能か?

A 大規模経営でなければ、実用化は困難と考える。

Q トルコキキョウの隔離床栽培技術(苗をポットに入れて栽培)の目的は?

A この花は土壌に起因する病気が発生しやすいので、実用化すれば効果は大きい。

Q 昨年度の議会農政委員会で、私は「酷暑対策のため、農作物の技術開発や品種改良を急ぐ必要があり、このために人的・財政的資源を投入すべき」と発言した。担当課の答弁は「チーム編成して対応している」と答弁したが、現場の対応はどうか?

A 対策を取りたいが、予算も人も足りない状況であり、苦慮している。

※ 本庁と現場の認識に大きな差があることが確認できました。こうした状況では、酷暑対策は不十分と考えます。

Q 様々な研究を行い、導入可能な技術が確立されても、農業者に広く普及しなければ意味がない。県の技術職員や農協の指導員が減少している状況は、これにストップをかけることにつながらないか?

A 指摘のとおりであるが、現状の体制の中で工夫していきたい。

※ 酷暑対策や新技術の実用化、スマート農業技術の普及等のために、技術職員の数を維持・拡大していくことが重要と考えます。