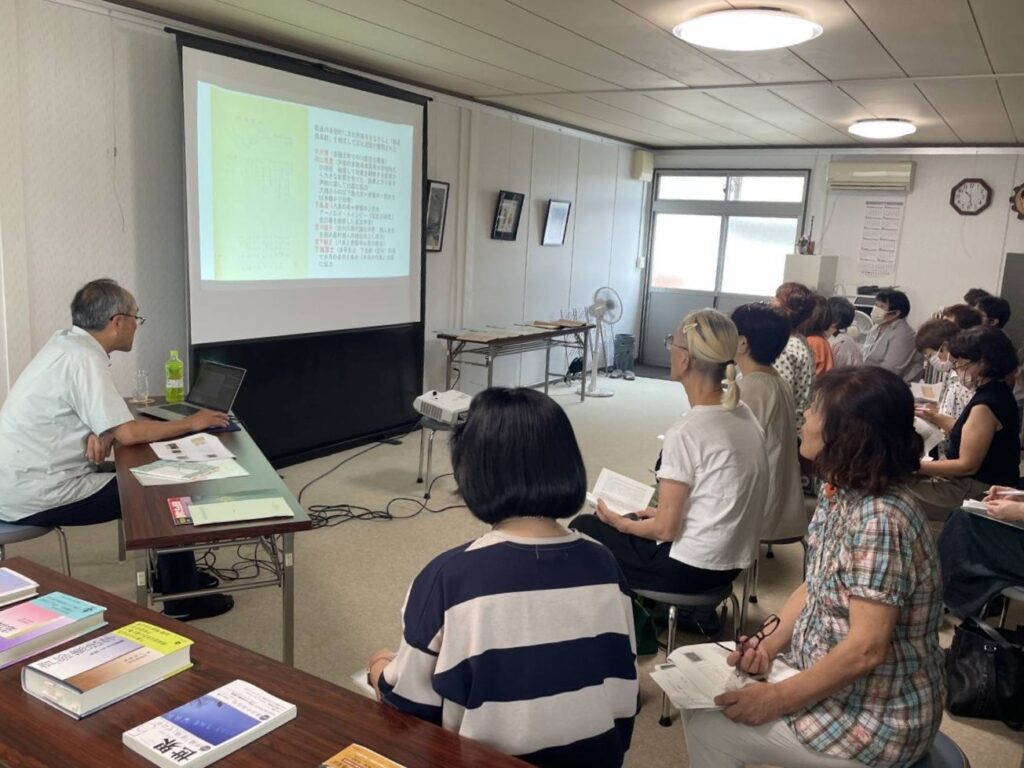

8月27日(水)に、私の事務所で後援会女性部の研修会が開催されました。

今回は、駒ケ根市が生んだ著名な憲法学者である「芦部信喜」氏について学びました。

講師は、伊那北高校同窓会館館長の岩崎靖氏(伊那北高校卒業)です。

芦部氏(赤穂村生まれ、1923年-99年)は伊那北高校(旧制伊那中学校)の卒業生(昭和16年3月)であることから、伊那北高校同窓会では氏に関する学習会を開催したり、関係資料を整理したり、芦部氏に関するブックレットを発行したりして、理解を深めています。これに係る作業を中心的に担っているのが岩崎氏です。

芦部氏は、昭和18年に東京帝国大学(東京大学)法学部に入学しました。当時は大学生には徴兵猶予が認められていましたが、法文系の学生は認められなくなり、氏は兵役に服すことになります。いわゆる「学徒出陣」です。当時は多くの学生が「特攻隊員」に選ばれ、亡くなりました。先の大戦では、203人の同窓生・教員が尊い命を落としています。

氏は、復学後は法学部で憲法学を学びました。その後アメリカ留学を経て、国内では一流の憲法学者になりました。憲法に関する著作は多数で、大学生向けの教科書も発行しています。日本の憲法学の確立に大きな影響を与えており、現在でも氏の残した実績が憲法学者の研究対象になっています。

氏の憲法学の根底には、戦争というものが大きく影響していると言われており、平和主義や基本的人権の尊重などに関しては、現在の憲法の解釈に大きく影響しています。

憲法は全ての法律の基本であり、国や国民を守る重要な法律です。私はしっかり芦部憲法を学びたいと思います。